BALNEARIOS

ANA PAULA ARMENDARIZ

El verano, quizás más que ninguna otra estación del año, propicia los recuerdos infantiles. Vacaciones en la costa atlántica, visitas a balnearios siempre ventosos, quemaduras bajo un sol subestimado y un riguroso entrenamiento en barrenar olas, convierten a la playa en un territorio de pereza y vitalidad. Ahí pareciera darse un modo de vida pasajero, transitorio, donde todas las experiencias se consumen en su propia intensidad (los amores de verano, por ejemplo), pero también son el espacio donde viajamos al encuentro con una naturaleza aún no del todo disciplinada por el hombre (las playas vírgenes son cada vez más preciadas). Las imágenes y textos seleccionados representan los balnearios de forma aleatoria y diversa, mostrando que no hay dos playas iguales, pero que todas guardan una revelación.

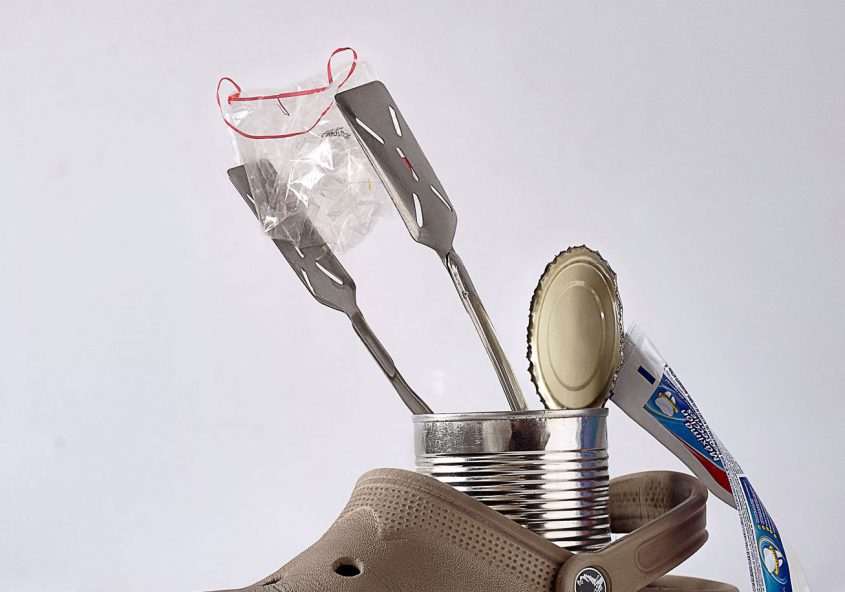

MARIANA PACHO LÓPEZ

La vida descalzo

POR ALAN PAULS

Las playas más puras nunca son más puras que la arena que las constituye, y la arena es cualquier cosa menos pura. Está hecha de desechos: sobras de rocas, arrecifes, corales, huesos, conchas, valvas, caracoles, pescados, plancton. A esa impureza ancestral, uno solo de cuyos granos, examinado en su tamaño, su forma, su textura o su composición por un sedimentólogo moderadamente sagaz, permitiría reconstruir el lugar del que procede y el tiempo y los procesos que lo llevaron hasta una costa determinada (se calcula, por ejemplo, que la arena de Miami tiene 13 mil años de edad), Villa Gesell agregaba otra, ya no geológica sino cultural, y más de uno dirá inconfundiblemente argentina, que hacía coexistir dunas con mermeladas de rododendro, Land Rovers de la guerra descalabrados con canciones de protesta calcadas de Georges Brassens, calles de tierra y plumeros con sandalias de cuero trenzado, playas tan anchas que a pleno sol era imposible cruzarlas descalzo con bares hip como La Jirafa Roja, carnes de jabalí con cielos azules que duraban impasibles semanas enteras, centros de perdición infantil como el Combo Park –con sus mesas de ping pong, sus metegoles de hierro, sus flippers, sus canchas de bowling automáticas y sobre todo su sistema de cospeles, primera moneda de uso infantil y primera noción general de equivalencia económica, que los chicos compraban por su cuenta a empleados apenas uno o dos años más grandes que ellos, siempre malhumorados– con cantautores sensibles (“Era la tarde/ la tarde cuando el sol caía/ la tarde cuando fuiste mía/ la tarde en que te vi, mi amor”), hoteles residenciales regenteados por familias croatas con chicas a go-gó, ancianas alemanas que ya entonces –corrían los sangrientos ’70– reivindicaban los derechos del animal con rockeros de pecho hundido y costillas marcadas, duchas a la intemperie con varietés noctámbulos como La mandarina a pedal o Nacha de noche. Y si esa incongruencia pudo ser posible, si hoy es, digan lo que digan sus detractores –en primer lugar los gesellinos de la primera hora, esos profesionales del desconsuelo–, lo más parecido a un estilo Gesell, es porque no hay geografía más en blanco, más dócil, más susceptible de reescrituras arbitrarias que la geografía de la playa. Puede, pues, que no haya hoy en todo Villa Gesell un solo lugar digno de llamarse virgen. Puede que el paraíso Gesell, como todos, sea un paraíso perdido. Pero nadie que vaya a Gesell –no importa si invocando los goces de la naturaleza o los de la cultura– podrá negar después, una vez que ha vuelto, que lo que le dio verdadero sentido a su viaje, aun cuando la revelación sólo durara un instante, fue precisamente algo del orden de lo perdido. No sé por qué, buscando qué mito de origen, va a la montaña la gente que acostumbra ir a la montaña. Sé que los que vamos a la playa –a Villa Gesell como a Cabo Polonio, a Punta del Este como a Mar del Plata, a Florianópolis como a Mar del Sur, a Cozumel como a Goa–, vamos siempre más o menos tras lo mismo: las huellas de lo que era el mundo antes de que la mano del hombre decidiera reescribirlo.

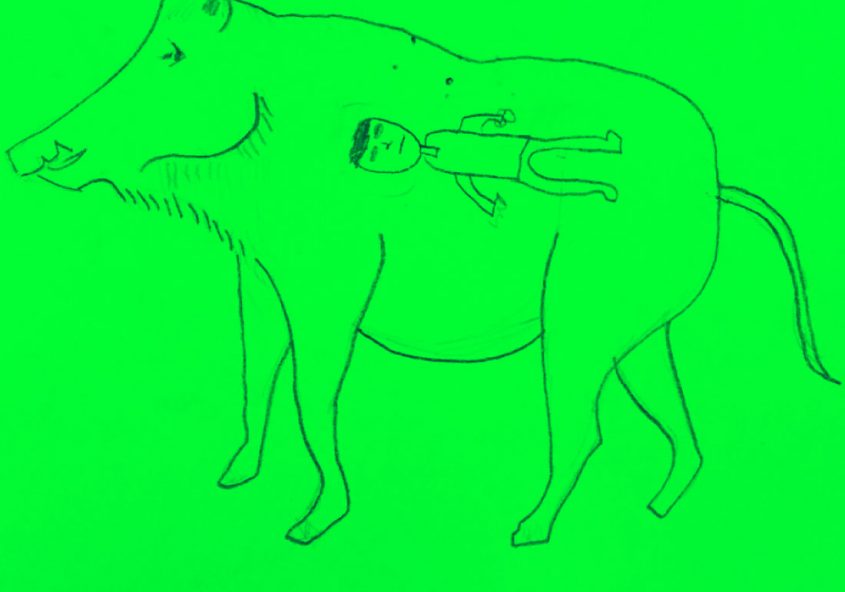

FÉLIX BUSSO

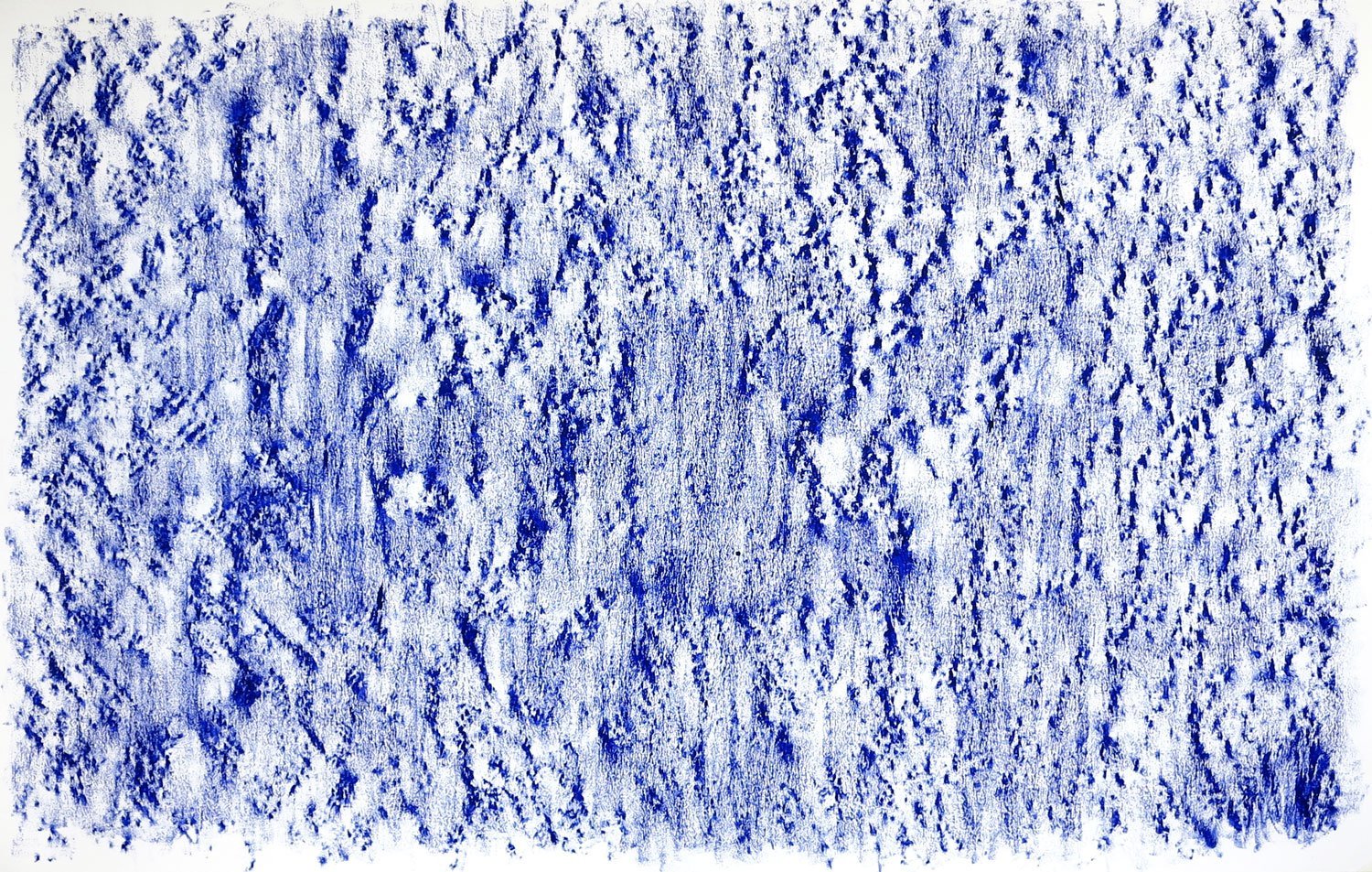

MARIANA PELLEJERO. VARESE AZUL. FROTTAGE REALIZADO SOBRE PIEDRAS DE LA COSTA DE PLAYA VARESE.

PASTEL ÓLEO SOBRE PAPEL. 100 X 150 CMS.

EXTRACTO DEL FILM BALNEARIOS, DE MARIANO LLINÁS

EUGENIA KAIS

Balnearios

POR JUAN JOSÉ SAER

Pero en el río las orillas destellan, lentas, como señales: cabrillean. El mar es único y el mismo, siempre. No se mueven más que sus límites, y en el lugar, y cuando avanza una orilla, es todo el mar el que avanza. Nos paramos frente al mar, que nos contempla. Pero estamos siempre al costado del río que pasa sin mirarnos, desdeñosamente. Los balnearios son una caravana inmóvil de toldos colorados, azules, anaranjados, con rayas blancas, verdes, con lunares. La arena amarilla se despliega frente al agua caramelo en un semicírculo débil. Pasan cuerpos quemados corriendo sobre el borde del agua, y en la orilla se forma la franja triple de un arco iris insólito: el borde amarillo de la arena, el agua leonada, y la franja transparente, entre las dos, del agua sacudida por el repiqueteo de los pies que convulsionan la orilla. Siguiendo con la mirada los pies que corren, sin tener en cuenta las sacudidas anteriores que ya se han borrado, manteniendo siempre la vista clavada en los pies que golpean el agua, se puede percibir la franja blancuzca, transparente, como una línea imaginaria de puntos, entre la arena y el río. Si esta descripción parece rebuscada, basta con recordar que franjas, por decirlo así, más estables, como las franjas blancas y coloradas de los toldos son también si se quiere, en el fondo, franjas imaginarias y discontinuas.

Ahora hemos vuelto del balneario y son las dos y media de la tarde. Estamos tirados sobre la cama, en una habitación blanca, fresca, protegida por cortinas oscuras; hay otro cuerpo, también desnudo, al lado del nuestro. En esa gruta vacía no nos visita, y únicamente por momentos, más que el recuerdo de orillas cabrilleantes, de caminos inmóviles, blancos y desiertos. Ahora vemos árboles con las hojas cubiertas por un polvo blanco que parece ceniza volcánica. Ahora no vemos más nada. Sentimos que el otro cuerpo está caliente, espeso, socarrado. Imaginamos que el nuestro ha de estar así, también. Nos trenzamos en una lucha intermitente, alternada con momentos de completa inmovilidad, en los que vemos nuestra pelambre, nuestras rodillas, nuestros genitales que se corresponden, que se complementan, los pies plácidos, nudosos, separados en el extremo de la cama; comparamos las partes quemadas de nuestro cuerpo con las partes blancas, en el lugar en que acostumbramos llevar el traje de baño. Después nos trenzamos en la lucha final. Habíamos tocado el punto extremo, el fondo barroso del río, pasado el lecho y llegado a una zona translúcida más allá del fondo convulsionado y enceguecedor, un punto lleno de luz como el centro mismo de un diamante. Esa luz era tan intensa que no dejaba ver nada, ni la misma luz. En la lucha subimos otra vez, compactos y en remolino, como el cuerpo de un ahogado, hacia la oscuridad confusa del fondo en la que nos debatimos. Más arriba está todavía la superficie del mundo con el balneario, los caminos, la muchedumbre, la ciudad, la cámara oscura en la que nuestros cuerpos, ahora, están tirados inmóviles sobre la cama, mirando el cielorraso. A mediodía nos habíamos parado en la orilla tratando de escuchar el rumor múltiple del agua, polirrítmico y polifónico en el corazón de su lenta monotonía. No distinguimos nada en ese rumor, salvo que era un rumor que sonaba inquietándonos un poco y que no distinguíamos nada en él. Al mismo tiempo, del otro lado de la barrera, una raya, grumo de nervios y cartílagos, tendida a gozar cerca de la orilla el calor del agua menos profunda, cree de golpe percibir —en la gran confusión de sus sentidos subacuáticos— un rumor vago y monótono que manda el balneario, un rumor del que no sabe que está compuesto de muchas voces y es el canto del mundo.

MARIANA PACHO LÓPEZ

ANA PAULA ARMENDARIZ